林达简介

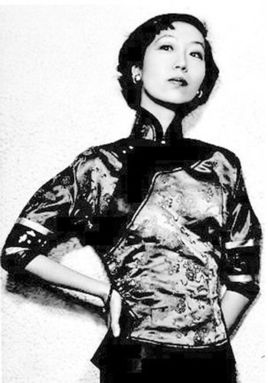

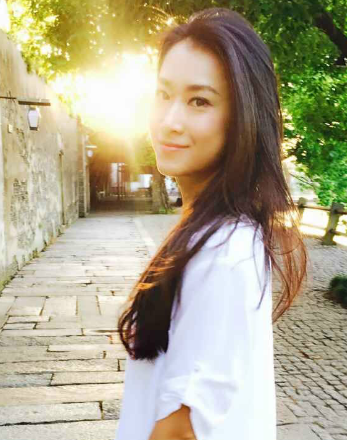

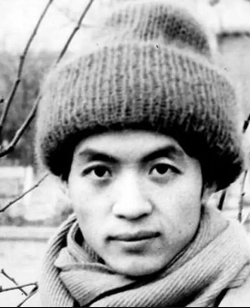

林达,是一对美籍华人作家夫妇合用的笔名。另有“丁林”、“Dinglin2”等笔(网)名。夫为丁鸿富,妻为李晓琳。他们都于1952年出生在上海,1978年进入大学。曾在黑龙江省插队。1991年移居美国。

林达的书,在中国大陆风靡一时,被誉为是介绍美国最好的作者之一。同时,林达在《南方都市报》、《新京报》、《南方周末》等报刊开设专栏,不仅有时事评论,还有散文和特稿。林达的文字朴实自然,富有洞见,写作领域涉及宪政、法治、历史、国际关系,是少有的全能型作家。

从1997年以来,林达先后出版了“近距离看美国”系列《历史深处的忧虑》、《总统是靠不住的》、《我也有一个梦想》以及《从边缘看世界》等书,行销数十万册,引起很大反响,2002年出版的《带一本书去巴黎》也成为热门读物。

其实林达是两位作者合用的笔名。在上个世纪90年代初移居美国后,就像他们在一本书的前言中所写:最初落脚点的选择十分偶然,他们落在了美国南方,那是在现代机械化大农业挤兑之下的传统农村。

他们因同样的谋生劳作开始和美国的普通人建立友谊,开始了解这个不寻常的国家。他们看到的美国完全在意料之外,法治所保障的,是个人不受到他人或政府的侵犯。在这个保障下,百姓五花八门地享受着最大可能的个人自由。个人自由,这才是美国公民最关注和维护的东西。这一切让人好奇。

于是林达开始给朋友写信,不仅写出见闻,也试图写出美国现象的制度根源,写出大厦如何在常识常情的基础上建立起来,而每个普通人的个人自由,为什么竟可以是一个大国的立国之本。

这两年国内学术界正在反思法国大革命,反思卢梭,林达离开美国之后的写作涉及了巴黎,用林达自己的话说,其实只是触动了法国的一小段历史,可是这段历史曾赋予“革命”一词以神圣的光环,不论它裹挟着怎样的血腥,它似乎总是对的。正是由于另一种生活方式让人对个人自由有了新的观照,人才能够回过头来,重新打量法国式的自由口号,林达想写出民众曾经呈现的另一种面貌。

分享至: