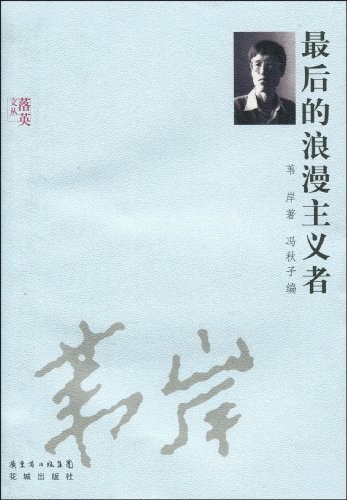

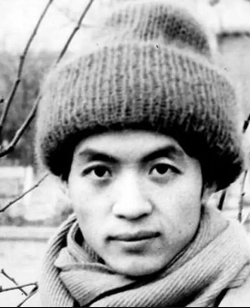

最后的浪漫主义者简介

《最后的浪漫主义者》是苇岸的散文集,他的语言的使用亲切,简单朴素而饶有诗意,在苇岸的散文中,我们发现,关于具体的人事,他写得十分少,简直吝啬。而且这些文字,大体上是献给他的亲人和朋友的,完全出于情感的支配,仅是一个海子就有数篇之多。但是,对于大自然,对于其中的许许多多的小生命,他乃不惜笔墨,描写种种细枝末节,充满关爱之情。这里不是“齐物论”式的,不是物我两忘,也不是借物言志。他没有那种艺术的功利主义。把自然人格化,也许在他看来,这样的人类也太傲慢了。他的散文不是中世纪田园诗式的,没有陶潜一类中国士大夫的闲适与陶醉,他是清醒的。在他的作品中,人与自然是共时性的存在,是对等的,对话的,处在恒在的交流状态。

分享至: