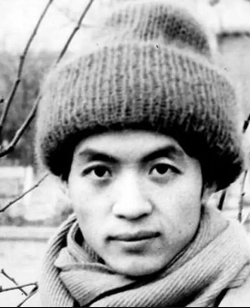

保罗·奥斯特简介

保罗·奥斯特(Paul Auster) 集小说家、诗人、剧作家、译者、电影导演等多重身份于一身,被视为是美国当代最勇于创新的小说家之一。1947年生于新泽西州的纽渥克市。在哥伦比亚大学念英文暨比较文学系,并获同校硕士学位。年轻时过着漂泊无定的生活,不断尝试各种工作,甚至曾参加舞团的排练,只为了“观看男男女女在空间中移动让他充满了陶醉感”。

他早年的创作一直深受一些法国诗人及剧作家的影响,而《纽约三部曲》(The New York Trilogy)则是他重新回美国文学传统的转折点。1990年他获美国文学与艺术学院所颁发“莫顿·道文·萨伯奖”;1991年以《机缘乐章》获国际笔会福克纳文学奖提名;1993年以《巨兽》获法国麦迪西文学大奖。他的诗作与散文并均获得“艺术基金”的奖助。作品除《瓦提哥先生》、《月宫》、《乌有之乡》《密室中的旅行》等小说外,还包括回忆录《孤独及其所创造的》、评论集《饥渴的艺术》及诗集《烟灭》。作品已被译成二十多国语文。

90年代起,奥斯特并积极参与电影工作,除为华裔名导演王颖编写『烟』的剧本(《烟》于一九九五年的柏林影展中赢得银熊奖特别评审团大奖、国际影评人奖及观众票选最佳影片奖),并与王颖合导了《烟》和《面有忧色》(Blue In The Face)。1998年他更独立执导《桥上的露露》,他受蜜拉索维诺等演员的称许。他并且获选为97年戛纳影展的评审委员。目前与妻儿定居于纽约布鲁克林区。

2004年保罗奥斯特的新作《神谕之夜》(Oracle Night)在美国出版。

《布鲁克林的荒唐事》是保罗·奥斯特最热情、最有生气的长篇小说,是一支普通人光荣而神秘生活的赞歌,感人而令人难忘。

分享至: