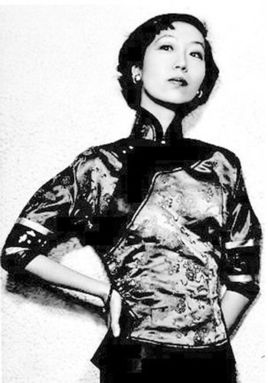

带一本书去巴黎简介

本书作者林达就是写过几本“近距离看美国”的林达,现在,她带着一本描写“革命”的文学名著(《九三年》)奔赴巴黎。在法兰西的城堡、广场、宫殿、教堂、博物馆,咀嚼着文化的成果,品味着艺术的盛筵,倾听着历史的回声,感悟着前人在血与火中凝成的思想和智慧——作者于浓厚的法国历史文化氛围中,用大量的历史细节和场景,丰富了对艺术、文化,对历史、社会,以及对“革命”的理解。

写美国的林达又踏上了浪漫花都之旅,然而,背负历史的所在总是沉重的:“一百年,可以积淀、挣扎、反思而产生雨果。一百年,也足以推陈出新,埋葬一段历史,因而彻底忘却,整个民族并不因为经历了什么而有所长进。巴黎是一个城市,也是一段历史缩影……你会感受一些他们的历史观。”

分享至: